-

声なき声 戦禍のウクライナ・ブチャ、消滅した国・アルツァフ共和国

¥2,750

父の自死から逃げた旅の先で出会ったのは、戦争に全てを奪われてもなお、光を手放さない人々だった。 声なき声、だれも聞きにきてくれない人々の声を、本当の声を聞いてほしい人々の声を伝える。一部の人にだけ話を聞くのではなく、隔たりなく、出会った人たちのこころに寄り添いながら、いろいろな人に話を聞き、その生きている姿を伝える──本当のジャーナリズムとは何かを問い続けたジャーナリストが、戦禍のウクライナ・ブチャ、消滅した国・アルツァフ共和国で生きて暮らす人々の、本当の姿を伝える!! 父の死に背を向けるように世界をさまようなかで、辿り着いたのは戦争の縁だった。 中央アジアの高地で見た子どもたちの笑顔が、凍りついた心をほんの少し溶かし、その温もりはブチャ、そしてアルツァフ共和国へと続いていく。 戦争にすべてを奪われても、世界に声が届かなかった人、涙が枯れた人、それでも明日を迎えようとする人々──。 著者は、その沈黙の奥に眠る“声なき声” を拾い集めながら、自らの喪失にもそっと触れていく。 他者の物語を記録することが、いつしか自分を取り戻す道となっていた。 《目次》 失われたもの あの夏の記憶 2022年6月 声なき声 日本 2017年 第1章 本当のブチャ あの夏のブチャ ウクライナ ブチャ 2022年6月 ガリーナ ウクライナ ブチャ 2022年6月 嘆きの庭 ウクライナ ブチャ 2022年7月 ブチャの少女 ウクライナ ブチャ 2022年6月 メッセージ ウクライナ ブチャ 2022年6月 8月 第2章 リーザの涙 リーザの涙 ウクライナ ブチャ 2022年6月 残された子どもたち アルメニア ハルタシェン村 2021年11月 アルツァフの少女 アルメニア ハルタシェン村 2021年11月 正気を失った女性 アルメニア ハルタシェン村 2021年11月 希望の光 ウクライナ ハリキフカ 2022年6月 マリウポリを逃れて ウクライナ ハリキフカ 2022年6月 涙の奥にあるもの ウクライナ ブチャ 2022年6月 バベルの塔 ウクライナ ブチャ 2022年6月 少女の願い ウクライナ ブチャ 2022年6月 第3章 始まりの地 光 キルギス ソンクル湖 2019年7月 始まりの地 トルコ ウルファ 2020年1月 アルメニアの家族 アルメニア ゴリス 2021年10月 ウクライナの少年 ハンガリー ブダペスト 2022年4月 別れ ハンガリー ブダペスト 2022年4月 第4章 ブチャ虐殺―罪と悪 ストレイシープ 彷徨える子羊 ウクライナ ブチャ 2022年8月 地下へ ウクライナ キーウ 2022年8月 3度処刑された男 ウクライナ ブチャ 2022年8月 白昼夢 ウクライナ キーウ 2022年8月 死の通りに残された母 ウクライナ ブチャ 2022年8月 母との誓い ウクライナ ブチャ 2022年8月 死の通りの隣で―ロシア兵の別の姿 ウクライナ ブチャ 2022年8月 ロシア人虐殺 ウクライナ イルピン 2022年6月 親露派の男 ウクライナ イルピン 2022年8月 密告 ウクライナ ブチャ 2022年8月 過ぎ去りしとき ウクライナ ブチャ 2022年8月 正義の行進 ウクライナ イルピン 2022年6月 生き延びた子ども ウクライナ ブチャ 2022年8月 消えた息子 ウクライナ ブチャ 2022年8月 十字架と英雄 ウクライナ ブチャ 2022年8月 最終章 すべてが終わるとき 夏の終わり ウクライナ ブチャ 2022年8月 苦難を乗り越えた少女 アルメニア ゴリス 2021年11月 いつか帰る場所 アルメニア ゴリス 2021年11月 すべてが終わるとき 2023年9月 世界の果てのあなたへ 2023年11月 《著者略歴》 小野寺 翔太朗(オノデラ ショウタロウ) フォトジャーナリスト。「声なき声」を届けることをモットーに、ウクライナや消滅したアルツァフ共和国などの取材を行う。 夕刊フジ連載、現代ビジネス、FRIDAY、リベラルタイム等、雑誌や新聞、web メディアなどに寄稿している。

-

高度成長と千葉の変貌 友納県政の一二年

¥5,280

大型開発で千葉県を大変貌させた友納県政の一二年は県民に何をもたらしたのか―― 高度経済成長の最盛期から末期を迎える時期と重なって展開された友納県政(在任期間1963〜75年)。京葉工業地帯の造成、幕張新都心構想、千葉ニュータウンの造成、内陸工業団地の造成、新東京国際空港(成田空港)の建設など、数々の開発事業に取り組み千葉県を大きく変貌させたが、はたしてこれらの大型開発によって県民は本当に幸せになったのだろうか。特に公害の発生は地域住民に大きな影響を与えた。 友納武人が県知事を務めた三期一二年の県政の展開を丁寧に追い、開発事業がもたらした影の面や県民が起こした数々の運動にも触れながら、友納県政が次世代へ残した課題を浮彫りにしていく。 《目次》 序章 第一章 高度成長下の友納一期県政 第二章 暮らしの変化と友納二期県政 第三章 経済危機に見舞われた友納三期県政 終章 《著者略歴》 池田 邦樹(イケダ クニキ) 1944年11月 東京都豊島区池袋に生まれる 1969年3月 立教大学経済学部卒 1969年4月 船橋市役所職員となる 2003年3月 定年退職 在職中、市民・企画・都市改造・下水道管理・税制・廃棄物・消費経済課に勤務。船橋市役所職員労働組合中央執行委員長を一七年、全船橋地区労働組合協議会議長、千葉県市役所職員組合連合協議会議長なども務める。 『戦後船橋と市職労の五〇年(上・下)』、『市民の目から見た船橋市政白書』の発行責任者。

-

東ドイツ ある家族の物語 激動のドイツを生きた、四代のファミリーヒストリー

¥2,750

ドイツでベストセラーのノンフィクションの翻訳、ついに刊行!! 「彼は自分の曾祖父、祖父母、両親、そして自分自身の歴史を、背景となるDDR(東ドイツ)、さらにその前史も対象として描き出した」(Frankfurter Allgemeine Zeitung 文芸欄・書評より) 帝政、共和制、ファシズム体制、占領体制につづいて、東西への分裂を経て統一に至るまで、六回もの体制変換が行われた20世紀ドイツ。アウシュヴィッツで殺害された共産主義者の曾祖父。フランスに亡命しパルチザンとして闘い、東ドイツではジャーナリストとなった祖父。「第三帝国」では小ナチとなり、東ドイツでは小スターリンとして生きたもう一人の祖父。ナイーヴで社会主義の理想に忠実だった母。常に東ドイツに批判的だった父。そして政治に無関心だった著者。彼らにとってドイツとは、そして社会主義国家東ドイツ(DDR)とは何を意味したのか……生き生きと描かれた家族四代の肖像。生身の人間を通したすぐれたドイツ現代史!! 《目次》 プロローグ 僕の祖父ゲルハルト 第1章 店舗の家 僕の家族 第2章 秘密 母アンネの子ども時代 第3章 確信 新聞社でのインターンシップ 第4章 告発 体制とのせめぎあい 第5章 ストリートチルドレン 父ヴォルフの子ども時代 第6章 不良少年 ヴォルフの青春 第7章 ルーツ 二人の祖父 第8章 ベルリン国立オペラ劇場 ゲアハルト一家フランスへ亡命 第9章 警告 キッチンボーイからレジスタンスへ 第10章 拷問 ゲアハルトの逮捕 第11章 敵 パルチザンへ、そして共産党員に 第12章 勝利者 ドイツ軍の降伏 第13章 玩具 ナチ党員になった父方の祖父ヴェルナー 第14章 日記 ヴェルナーの捕虜生活 第15章 痛み ヴェルナーの帰還、そして社会主義者に 第16章 疎外 ゲアハルトとDDR国家 第17章 衝突事故 僕とDDR 第18章 小さな事 シュタージからの働きかけ 第19章 異議申し立て 順応か抵抗か 第20章 同行者 アウシュヴィッツで死亡した母方の曾祖父 第21章 信仰告白 西ドイツへの憧れ 第22章 春の兆し DDR体制終焉の気配 第23章 シュプレヒコール 壁崩壊前夜 エピローグ 訳者あとがき 《著者略歴》 マクシム・レオ 1970年東ベルリン生まれ。作家。脚本家。ジャーナリスト。ベルリン自由大学とパリ政治学院で政治学を学び、1997年より2017年まで『ベルリナー・ツァイトゥング』(Berliner eitung)編集者。同紙に20年近くコラムを連載。 2002年に独仏ジャーナリスト賞、 2006年に優れたジャーナリストに授与されるテオドーア・ヴォルフ賞を受賞。2011年本書出版に対しヨーロッパ出版賞受賞。現在ベルリン在住。 《訳者略歴》 木畑 和子(キバタ カズコ) 1947年東京生まれ。成城大学名誉教授。1970年東京女子大学卒業。1975年ミュンヘン大学留学。1981年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。専門はドイツ現代史。著書に『ユダヤ人児童の亡命と東ドイツへの帰還 キンダートランスポートの群像』(ミネルヴァ書房、2015年)、共訳書にウォルター・ラカー『ホロコースト大事典』(柏書房、2003年)などがある。

-

新日本エロい街紀行 伝説のエロい街を訪ねて三千里

¥1,980

エロは消えたのか? 日本の街からエロは消えたのか? 日本の旅からエロは消えたのか? エロを探せ 俺たちの存在の根源を探せ エロがなければ俺たちは地球上に存在しない 日本の片隅に残るという伝説のエロい街へ 島歩きの達人として知られるカベルナリア吉田氏が、日本各地のエロい街を訪ねて歩いた、まったく新しい「エロい街紀行」!! 《目次》 第1章 東北3大ソープ街を歩く 第2章 北の国から2022~エロ 第3章 中日本色街周遊 第4章 エロ前線、日本の南を北上中! 第5章 四国四県エロ巡礼 第6章 エロ前線、本州上陸 第7章 関西7大新地ぶらり散歩 第8章 尾張三河でエロ三昧 第9章 加賀百万石エロの都 第10 章 上州エロ殿下そして東京へ 《著者略歴》 カベルナリア吉田(カベルナリアヨシダ) 1965年北海道生まれ、早稲田大学卒。読売新聞社ほかを経て2002年からフリー。沖縄と島を中心に全国を周り、紀行文を執筆している。近著は『ビジホの朝メシを語れるほど食べてみた』(ユサブル)、『ニッポンのムカつく旅』(彩流社)、『何度行っても 変わらない沖縄』(林檎プロモーション)、『狙われた島』(アルファベータブックス)、『突撃! 島酒場』『肉の旅』『絶海の孤島』(共にイカロス出版)。ほか『沖縄の島へ全部行ってみたサー』(朝日文庫)、『沖縄・奄美の小さな島々』(中公新書ラクレ)、『沖縄戦546日を歩く』(彩流社)など沖縄、島関連の著書多数。早稲田大学社会人講座「実踏体感!沖縄学」「ニュースの街を歩く」ほか随時開講、ラジオアプリ「勢太郎の海賊ラジオ」でも番組「カベルナリア吉田のたまには船旅で」を随時配信。趣味はレスリング、バイオリン、料理。175cm×75kg、乙女座O型。

-

大型開発と地方政治 沼田・堂本・森田三知事の千葉県政

¥4,400

沼田県政以来40年にわたる大型開発政治は千葉県をどのように変貌させてきたのか―― 沼田・堂本・森田知事の千葉県政について、大型開発を中心とした県政の展開や知事選挙・県議会議員選挙の動向、また各県政期の特徴をまとめて叙述、国政との関係も交えながら三県政が残した課題を浮き彫りにし、次の県政が担う役割までを考察する。 《目次》 第1章 高度成長末期のバブルと沼田県政 第2章 バブル破裂後の沼田県政 第3章 小泉構造改革と女性知事登場 第4章 政権交代と森田県政の成立 第5章 ポスト森田県政の課題 あとがき/付表・県庁首脳部一覧/略年表/索引 《著者プロフィール》 池田 宏樹(イケダ ヒロキ) 1937年、東京都生まれ。1960年3月、千葉大学文理学部卒業。1960年4月、千葉県公立高校教員。1988年4月、千葉経済短期大学商経科助教授。1995年4月、千葉経済大学短期大学部教授。 2008年3月、定年退職、同大学短期大学部名誉教授。利根川文化研究会評議員。 主な著書に『大正・昭和期の地方政治と社会―千葉県政の展開と社会運動の諸相』『近代房総の社会経済と政治』(以上、彩流社)、『日本の近代化と地域社会―房総の近代』『近世日本の大地主形成研究』(以上、国書刊行会)、『戦争と地方政治―戦中期の千葉県政』『戦後復興と地域社会―千葉県政と社会運動の展開』(以上、アルファベータブックス)

-

戦後復興と地域社会 千葉県政と社会運動の展開

¥4,950

終戦直後の食糧危機にはじまり、医療、教育、労働、住宅など、生活の多様な分野で向上が叫ばれ改善された戦後復興期。また米軍基地や公営ギャンブル誘致への反対運動や、工業開発では農業・漁業への被害など様々な問題が生じた。このような中、地域社会は政治に対してどう関わったのか。戦後復興期の千葉県政と社会運動のダイナミックな展開を、資料を元に丹念に辿る。 戦後復興期から70年以上経ち一部の政治家による「戦後の総決算」が主張される今、先人たちが築き上げた歴史を今一度思い起して欲しい。 《目次》 序章 公選知事による戦後復興と地域開発 第1章 官選知事最後の県政と起ち上がる諸階層 民主政治への模索/食糧危機の中で/廃墟から起ち上がる諸階層 第2章 初代公選知事川口県政と社会矛盾 憲法制定と冷戦開始の矛盾の中で/デフレ経済の深まり/ 激化する社会矛盾 第3章 冷戦激化の中の柴田「民主」県政と社会運動の諸相 「民主」県政誕生と「逆コース」の出現/工業化の土台形成/ 農漁業の新動向/社会運動の諸相 第4章 農工両全模索県政と社会運動の高揚 二期目の柴田県政展開/京葉工業地帯の造成のために/ 工業開発の狭間で/社会運動の高揚 第5章 柴田自民党県政と社会運動の広がり 柴田自民党県政の展開/京葉工業化政策の推進とその隘路/ 社会運動の広がり 終章 地域開発に果した柴田県政の役割と社会運動の様相 あとがき/付・県庁首脳部一覧/略年表/索引 《著者略歴》 池田 宏樹(イケダ ヒロキ) 東京都生まれ。千葉大学文理学部卒。千葉県公立高校教員、千葉経済短期大学商経科助教授、千葉経済大学短期大学部教授、定年退職、同大学短期大学部名誉教。利根川文化研究会評議員。 主な著書に『大正・昭和期の地方政治と社会―千葉県政の展開と社会運動の諸相』(彩流社)、『近代房総の社会経済と政治』(彩流社)、『日本の近代化と地域社会―房総の近代―』(国書刊行会)、『近世日本の大地主形成研究』(国書刊行会)、『戦争と地方政治―戦中期の千葉県政』(アルファベータブックス)

-

【増補版】シリア 戦場からの声

¥1,980

「もっと民衆蜂起の生の声を聞いてもらいたい…!」5 度にわたりシリア内戦の現場に入り、自らも死の恐怖と闘いながら、必死で生きる人々の姿をペンと写真で描いた貴重な記録。2016-18年の現状を増補。 「自著である『シリア戦場からの声』は第三回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞した。それが一つのきっかけとなり、新聞、ラジオ、テレビでシリアを伝えるという機会に恵まれた。口下手ながら、講演会にも呼ばれ、人前で私が見てきたシリアの現状を報告した。 「シリアでこんな大変なことが起きているなんて知りませんでした」 「どうしたらシリアの戦争を終わらせることができるのでしょうか」 「これからはシリアのニュースを丹念に見ていこうと思います」 講演会を終えた後、参加者の方々から様々な意見が寄せられた。それを聞いて、私が行ってきたことが決して無駄ではなかったのだと救われる思いがした。」(増補版 あとがき) 《目次》 第一章 初めての中東取材――アラブの春を目撃するために いざシリアへ アサド政権の誕生 ビザ取得へ 民衆蜂起から徐々に始まる武装闘争 第二章 自由を求める民衆たち ――アサド政権の牙城ダマスカスと革命の町ドゥーマ 外国人を見たらジャーナリストだと疑え 秘密警察に拘束される 命がけの反政府デモ 自由シリア軍が支配する革命の町、ドゥーマ 「中国人じゃない、私は日本人だ」 自由シリア軍との対面 境界線が入り乱れる市街戦 閉じ込められる若者たち 通りを歩くだけで殺される 雪崩れ込む政府軍と自由シリア軍の撤退 国連監視団とアサド政権との不可解な関係 僕にできること 第三章 死と隣り合わせの世界――シリア全土へと拡散する火種 暗号名「ゼロの時間」 ダマスカス、アレッポでの一斉蜂起 日本人で初の犠牲者 シリア第二の都市アレッポ 歯科医アブドと外科医オスマン クルド人とヌスラ戦線 鉄条網を越えてシリアへ 殉教者旅団が支配する町、ハーレム 政府と反政府のはざまで生きる市民 ハーレムの解放を見届けられなかった司令官、バーシル 第四章 出口の見えない深まる内戦――薄れつつある民衆の熱気 ダマスカスからの声 アサド支持者との対話 自由シリア軍に失望する市民の声 二人の女性スナイパー メディアセンターの管理人、アブドゥッラーの死 第五章 止まない惨劇――化学兵器使用の影で暗躍する不気味な組織 各地で発生する虐殺事件 遂に使用された化学兵器 オバマ大統領の当てにならない「レッド・ライン」 「ISIS」の台頭 なぜ戦地に向かうのか 入るべきか、止めるべきか 川を渡ればシリアの大地 長閑な村から前線へ 第六章 アレッポ最前線――一ケ月に渡る従軍記録 アサド政権との距離は僅か五〇メートル 前線での暮らし 爆弾が降り注ぐアレッポの日常 反体制派が語るISISの実像 新たなるミッション ファラズダックが見せた初めての弱気 私が死んだとき アサド側から運ばれた肉 アレッポ市街地、奪還作戦 親しい友人の殉教 身代金、一〇〇万ドル! 第七章 建国を求めて――もう一つの民衆革命 ISの巧妙なメディア戦略 日本人、ISに誘拐される 不安を抱えての出国 初めて訪れるクルド人地域 西クルディスタン、ロジャバ 活動家を引き寄せるクルド人の魅力 ISに勝利した町、コバニ ISの裏で暗躍するトルコ 菜の花畑の最前線 「コバニの闘争に栄えあれ」 エピローグ あとがき 補章 革命の名のもとに始まった戦争――大国の黒い影 「アレッポは終わったよ」 これは内戦なのか 相次ぐ友人の死 各勢力の思惑と大国のせめぎ合い 増補版あとがき 《著者略歴》 桜木 武史(サクラギ タケシ) 東海大学文学部広報メディア学科を卒業後、インド、パキスタン、アフガニスタンなどアジアの紛争地域を取材。中東で起きた「アラブの春」に興味を抱き、2015年4月まで計5度に渡り、シリア内戦を取材してきた。著書に『戦場ジャーナリストへの道』(彩流社)

-

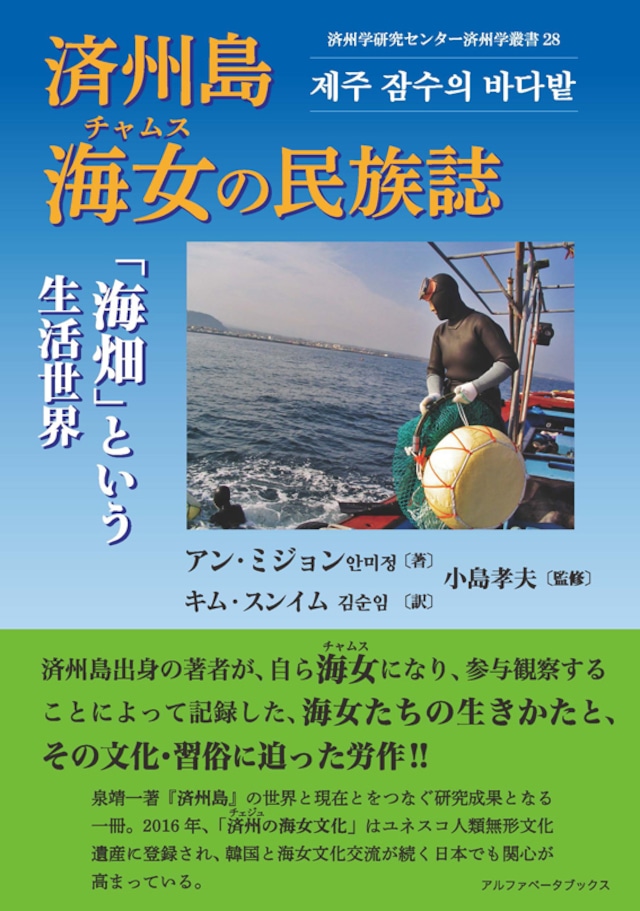

済州島 海女(チャムス)の民族誌 「海畑」という生活世界

¥2,750

済州島出身の著者が、自ら海女(チャムス)になり、海女漁(ムルジル)を習い、参与観察することによって記録した海女たちの生きかたと、その文化・習俗に迫った労作!! 泉靖一著『済州島』の世界と現在とをつなぐ研究成果となる一冊。日本と韓国の間では海女文化交流が長年続いており、日本の読者もその関心が高い。 2016年、「済州(チェジュ)の海女文化」はユネスコ人類無形文化遺産に登録。 《目次》 第1章 研究の目的と方法…研究の目的/研究の背景と方法 第2章 済州チャムスの歴史と社会的コンテキスト…食糧獲得から賦役労働まで/現金所得と抵抗/沿岸漁業制度の定着/市場と道具の変化/チャムス人口の減少/チャムスの呼称 第3章 村の社会的背景…村の風景/村の歴史/生業/社会組織/村の神々と儀礼 第4章 沿海集落の共同漁撈…素潜り漁/海洋資源の社会的特性/海藻の共同採取/海洋資源の保護と占有 第5章 チャムスグッの儀礼…儀礼の社会文化的な地形/海洋農耕の儀礼/伝統の政治/古い権利 第6章 海岸の開発と日常との社会関係…抵抗と葛藤の社会的ドラマ/重層的な社会関係/互恵的な交換と分配 第7章 むすび…資源の権利と共生関係/持続的な生活方式の戦略 《著者・翻訳者・監修者略歴》 アン・ミジョン 1969年済州生まれ。漢陽大学文化人類学科博士課程修了。2008年に国立民族学博物館外来研究員、現在、韓国海洋大学国際海洋問題研究所HK(人文韓国)助教授。東アジアの「海洋文化と移住者」(在日、釜山の華僑、サハリン永住帰国者など)に関するいくつかの論文を発表しており、2012年の日韓漁業文化を比較した論文(「海洋の危険談話やライフスタイルの権利」済州島研究Vol.36、2011)で済州学会から学術論文賞受賞。 キム・スンイム 1970年済州生まれ。済州大学通翻訳大学院修士課程修了。同大学政治外交学科博士課程修了。現在、済州大学通翻訳センター特別研究員。韓国語への翻訳で『戦争と平和』(猪口邦子)、『鳥羽・志摩の海女』(海の博物館)、『済州の物語』などがある。 小島 孝夫(こじま たかお) 1955年、埼玉県生まれ。筑波大学大学院環境科学研究科修了。成城大学文芸学部教授。論文「島渡りする海女」、旅の文化研究所編『旅の民俗シリーズ1 生きる』(現代書館、2017年)、編著『平成の大合併と地域社会のくらし―関係性の民俗学』(明石書店、2015年)、『クジラと日本人の物語―沿岸小型捕鯨再考』(東京書店、2009年)、共著『日本の民俗1 海と里』(吉川弘文館、2008年)などがある。

-

戦争と地方政治 戦中期の千葉県政

¥4,400

日中戦争から太平洋戦争期に、国家と地方政治はどのような関係にあり、地域の人々は戦争にどのように組み込まれていったのか…! 千葉県の1937 年から1945 年までの5人の県知事の政治手法を資料に基づき検証し、庶民の「身近な歴史」を堀り起こす。 《目次》 序 章 戦中期地方政治追究の意義 第一章 日中戦争期の多久県政 日中全面戦争の開始 第二章 日中戦争期の立田県政 日中戦争対峙期の影響 第三章 太平洋戦争期の藤原県政 統制経済の全面的展開 第四章 太平洋戦争期の川村県政 日本の防戦期と川村県政 第五章 戦争末期の斉藤県政 決戦即応の機構改革と国民義勇隊 県政関連年表ほか 《著者略歴》 池田 宏樹(イケダ ヒロキ) 東京都生まれ。千葉大学文理学部卒。千葉県公立高校教員、千葉経済短期大学商経科助教授、千葉経済大学短期大学部教授、定年退職、同大学短期大学部名誉教。利根川文化研究会評議員。 主な著書に『大正・昭和期の地方政治と社会―千葉県政の展開と社会運動の諸相』(彩流社)、『近代房総の社会経済と政治』(彩流社)、『日本の近代化と地域社会―房総の近代―』(国書刊行会)、『近世日本の大地主形成研究』(国書刊行会)

-

震災日記 長野県栄村、2011年3月12日~4月12日

¥2,090

東日本大震災の翌日、日本一の豪雪地帯、長野県・栄村を襲った震度6強の大地震。震災当日から、ネットで伝え続けた迫真のドキュ・ント。その時、人は、家は、ライフラインは、行政は、どうなるのか。被災者は何ができるのか。何を発信すべきなのか。 《著者略歴》 松尾 眞(マツオ マコト) 1950年生まれ。京都大学中退。京都精華大学大学院人文研究科修士課程修了。現在、NPO法人栄村ネットワーク理事、京都精華大学教員。震災直後から連日発行を続けている被災地からのレポート「栄村の状況」「栄村復興への歩み」は各紙誌絶賛。「東日本復興のオピニオンリーダー」として注目を集めている。