-

高度成長と千葉の変貌 友納県政の一二年

¥5,280

大型開発で千葉県を大変貌させた友納県政の一二年は県民に何をもたらしたのか―― 高度経済成長の最盛期から末期を迎える時期と重なって展開された友納県政(在任期間1963〜75年)。京葉工業地帯の造成、幕張新都心構想、千葉ニュータウンの造成、内陸工業団地の造成、新東京国際空港(成田空港)の建設など、数々の開発事業に取り組み千葉県を大きく変貌させたが、はたしてこれらの大型開発によって県民は本当に幸せになったのだろうか。特に公害の発生は地域住民に大きな影響を与えた。 友納武人が県知事を務めた三期一二年の県政の展開を丁寧に追い、開発事業がもたらした影の面や県民が起こした数々の運動にも触れながら、友納県政が次世代へ残した課題を浮彫りにしていく。 《目次》 序章 第一章 高度成長下の友納一期県政 第二章 暮らしの変化と友納二期県政 第三章 経済危機に見舞われた友納三期県政 終章 《著者略歴》 池田 邦樹(イケダ クニキ) 1944年11月 東京都豊島区池袋に生まれる 1969年3月 立教大学経済学部卒 1969年4月 船橋市役所職員となる 2003年3月 定年退職 在職中、市民・企画・都市改造・下水道管理・税制・廃棄物・消費経済課に勤務。船橋市役所職員労働組合中央執行委員長を一七年、全船橋地区労働組合協議会議長、千葉県市役所職員組合連合協議会議長なども務める。 『戦後船橋と市職労の五〇年(上・下)』、『市民の目から見た船橋市政白書』の発行責任者。

-

地図で見る渋谷東のあゆみ

¥1,980

「渋谷東」の人々のあゆみを、江戸時代から「地図」でたどる!! 「渋谷東」は、現在の山手線の内側、北は「穏田神社」、南は「氷川神社」、東は青山学院までの地域を指す。「地図」をよく見ていくと、その時代の「渋谷東」の村や町、そこでの人々の生活が偲ばれる。そして時代を追って、「渋谷東」が少しずつ変化していく様も想像することができる。 渋谷二丁目17 地区市街地再開発組合「渋谷アクシュ(Shibuya AXSH)」竣工記念出版‼ 《目次》 Ⅰ江戸時代の渋谷東 1.「渋谷」の初出:上渋谷村・下渋谷村 2. 上、中、下渋谷村 3. 渋谷宮益町 4.『江戸名所図会』に出る渋谷 5.幕末の渋谷 Ⅱ明治期の渋谷東 1.東京府豊島郡時代の渋谷村 2.東京府南豊島郡時代の渋谷村 3.東京府豊多摩郡時代の渋谷町 Ⅲ大正期の渋谷東 Ⅳ昭和(戦前)の渋谷東 Ⅴ終戦後復興する渋谷東 Ⅵ発展する渋谷東 《編著者略歴》 南塚 信吾(ミナミヅカ シンゴ) 1942年、富山市生まれ。千葉大学・法政大学名誉教授。世界史研究所所長。渋谷二丁目17地区市街地再開発組合理事長。 近著には、単編『神川松子・西川末三と測機舎』(アルファベータブックス、2021年)、『「世界史」の誕生』(ミネルヴァ書房、2023年)、共著『歴史的に考えるとはどういうことか』(ミネルヴァ書房、2019年)、『歴史はなぜ必要なのか』(岩波書店、2022年)、『図解で学ぶクリティカル・シンキング』(アルファベータブックス、2022年)、『軍事力で平和は守れるのか』(岩波書店、2023年)などがある。

-

明智光秀 その才知、深慮、狡猾

¥1,980

敗れてなお歴史に名を残した将たちの生き様を描いた歴史小説――シリーズ《敗軍の将の美学》第1回配本!! なぜ光秀は本能寺で信長を討ったのか⁉ 「戦国最大のミステリー」と言われ、誰か黒幕がいるのではないかと議論が白熱している「本能寺の変」で、光秀が謀叛を起こした本当の理由とは? 光秀の本当の人物像とは? そんな明智光秀の謎に満ちた生涯を、一次資料などに基づいた全く新しい視点で描く歴史小説‼ NHK大河ドラマ『麒麟がくる』(令和2年)では、いままでのイメージである、主君、織田信長を討った逆臣のダークな光秀像が、清廉で真面目で人間味がある武将として描かれたが、本書では、一次資料などに基づいた視点から眺めることで、戦国乱世という非情な現実のなかで育まれた光秀の本当の価値観と精神、その生き様を、虚心坦懐に正面から描く。 【明智光秀(あけち・みつひで)[1516-1582]とは】 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、のちに大名になる。清和源氏の土岐氏の支流である明智氏に生まれる。斎藤道三に仕え、道三と義龍親子の戦いのあと浪人となり、越前国の朝倉義景を頼る。その後、将軍足利義昭に仕え、さらに織田信長に仕えるようになる。その後、信長のもとで出世し、坂本城の城主となり、越前一向一揆攻略や丹波攻略にも貢献。天正10年(1582年)、京都の本能寺にて主君織田信長を討つも、羽柴秀吉らに敗れ(山崎の戦い)、討ち取られたと言われている。 《著者略歴》 濱田 浩一郎(ハマダ コウイチロウ) 1983年生まれ、、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。兵庫県立大学内播磨学研究所研究員・姫路日ノ本短期大学講師・姫路獨協大学講師を歴任。現在、大阪観光大学観光学研究所客員研究員。現代社会の諸問題に歴史学を援用し迫り、解決策を提示する新進気鋭の研究者。 著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『あの名将たちの狂気の謎』(中経の文庫)、『教科書には載っていない 大日本帝国の情報戦』『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(以上、彩図社)、『龍馬を斬った男 今井信郎伝』『龍虎の生贄 驍将・畠山義就』『小説アドルフ・ヒトラー(全3巻)』(以上、アルファベータブックス)、共著に『人物で読む太平洋戦争』『大正クロニクル』(以上、世界文化社)、『図 説源平合戦のすべてがわかる本』(洋泉社)、『源平合戦「3D立体」地図』『TPPでどうなる?あなたの生活と仕事』『現代日本を操った黒幕たち』(以上、宝島社)、『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック軍師官兵衛』(NHK出版)ほか多数。

-

東ドイツ ある家族の物語 激動のドイツを生きた、四代のファミリーヒストリー

¥2,750

ドイツでベストセラーのノンフィクションの翻訳、ついに刊行!! 「彼は自分の曾祖父、祖父母、両親、そして自分自身の歴史を、背景となるDDR(東ドイツ)、さらにその前史も対象として描き出した」(Frankfurter Allgemeine Zeitung 文芸欄・書評より) 帝政、共和制、ファシズム体制、占領体制につづいて、東西への分裂を経て統一に至るまで、六回もの体制変換が行われた20世紀ドイツ。アウシュヴィッツで殺害された共産主義者の曾祖父。フランスに亡命しパルチザンとして闘い、東ドイツではジャーナリストとなった祖父。「第三帝国」では小ナチとなり、東ドイツでは小スターリンとして生きたもう一人の祖父。ナイーヴで社会主義の理想に忠実だった母。常に東ドイツに批判的だった父。そして政治に無関心だった著者。彼らにとってドイツとは、そして社会主義国家東ドイツ(DDR)とは何を意味したのか……生き生きと描かれた家族四代の肖像。生身の人間を通したすぐれたドイツ現代史!! 《目次》 プロローグ 僕の祖父ゲルハルト 第1章 店舗の家 僕の家族 第2章 秘密 母アンネの子ども時代 第3章 確信 新聞社でのインターンシップ 第4章 告発 体制とのせめぎあい 第5章 ストリートチルドレン 父ヴォルフの子ども時代 第6章 不良少年 ヴォルフの青春 第7章 ルーツ 二人の祖父 第8章 ベルリン国立オペラ劇場 ゲアハルト一家フランスへ亡命 第9章 警告 キッチンボーイからレジスタンスへ 第10章 拷問 ゲアハルトの逮捕 第11章 敵 パルチザンへ、そして共産党員に 第12章 勝利者 ドイツ軍の降伏 第13章 玩具 ナチ党員になった父方の祖父ヴェルナー 第14章 日記 ヴェルナーの捕虜生活 第15章 痛み ヴェルナーの帰還、そして社会主義者に 第16章 疎外 ゲアハルトとDDR国家 第17章 衝突事故 僕とDDR 第18章 小さな事 シュタージからの働きかけ 第19章 異議申し立て 順応か抵抗か 第20章 同行者 アウシュヴィッツで死亡した母方の曾祖父 第21章 信仰告白 西ドイツへの憧れ 第22章 春の兆し DDR体制終焉の気配 第23章 シュプレヒコール 壁崩壊前夜 エピローグ 訳者あとがき 《著者略歴》 マクシム・レオ 1970年東ベルリン生まれ。作家。脚本家。ジャーナリスト。ベルリン自由大学とパリ政治学院で政治学を学び、1997年より2017年まで『ベルリナー・ツァイトゥング』(Berliner eitung)編集者。同紙に20年近くコラムを連載。 2002年に独仏ジャーナリスト賞、 2006年に優れたジャーナリストに授与されるテオドーア・ヴォルフ賞を受賞。2011年本書出版に対しヨーロッパ出版賞受賞。現在ベルリン在住。 《訳者略歴》 木畑 和子(キバタ カズコ) 1947年東京生まれ。成城大学名誉教授。1970年東京女子大学卒業。1975年ミュンヘン大学留学。1981年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。専門はドイツ現代史。著書に『ユダヤ人児童の亡命と東ドイツへの帰還 キンダートランスポートの群像』(ミネルヴァ書房、2015年)、共訳書にウォルター・ラカー『ホロコースト大事典』(柏書房、2003年)などがある。

-

知られざる幕末の改革者 河井継之助

¥1,980

「改革者・継之助」に焦点を当て、その見事な藩政改革の中身を描く!! 河井継之助研究の第一人者、河井継之助記念館前館長、稲川明雄(2019 年逝去)が描く、先進的な視野と抜群のリーダーシップで藩政改革を断行し、それを見事に成し遂げた不世出の改革者、越後長岡藩士・河井継之助の波乱の生涯!! 中級武士の長男として生まれながらも、家老にまで出世した河井継之助は、累積赤字に苦しみ、破綻しかかっていた長岡藩の財政を、たった三年で立て直すという偉業を成し遂げる。しかし、戊辰戦争では、戦争を避けるため、新政府軍と旧幕府軍を和解させようと訴え続けるも、新政府軍に聞き入れられず、長岡藩はやむなく旧幕府軍として「奥羽越列藩同盟」を組んで北越戦争に参戦。継之助を中心にして長岡藩は圧倒的な数の新政府軍相手に奮戦するも敗北。継之助は再起を期して会津へ向かう途中、戦闘による負傷がもとで、ついに落命する。 《目次》 プロローグ 何故、河井継之助は改革者になったのか 第一章 人となり 第二章 江戸へ遊学 第三章 再度の江戸遊学と西国遊歴の旅へ 第四章 郡奉行 第五章 町奉行 第六章 戊辰戦争 《著者略歴》 稲川明雄(いながわ あきお) 河井継之助記念館前館長。1944 年生まれ。長岡市立互尊文庫司書、長岡市史編さん室長、長岡市立中央図書館館長を歴任したあと、河井継之助記念館館長に就任。在任中の2019 年12 月12 日に逝去。主な著書に『シリーズ藩物語 長岡藩』(現代書館)、『長岡城燃ゆ』『長岡城奪還』『長岡城 落日の涙』(以上、恒文社)、『河井継之助のことば』『山本五十六のことば』『越後戊辰戦争と加茂軍議』(以上、新潟日報事業社)、『決定版 河井継之助』(東洋経済新報社)など。本書『知られざる幕末の改革者 河井継之助』が遺作となる。 装画:はぎのたえこ

-

大型開発と地方政治 沼田・堂本・森田三知事の千葉県政

¥4,400

沼田県政以来40年にわたる大型開発政治は千葉県をどのように変貌させてきたのか―― 沼田・堂本・森田知事の千葉県政について、大型開発を中心とした県政の展開や知事選挙・県議会議員選挙の動向、また各県政期の特徴をまとめて叙述、国政との関係も交えながら三県政が残した課題を浮き彫りにし、次の県政が担う役割までを考察する。 《目次》 第1章 高度成長末期のバブルと沼田県政 第2章 バブル破裂後の沼田県政 第3章 小泉構造改革と女性知事登場 第4章 政権交代と森田県政の成立 第5章 ポスト森田県政の課題 あとがき/付表・県庁首脳部一覧/略年表/索引 《著者プロフィール》 池田 宏樹(イケダ ヒロキ) 1937年、東京都生まれ。1960年3月、千葉大学文理学部卒業。1960年4月、千葉県公立高校教員。1988年4月、千葉経済短期大学商経科助教授。1995年4月、千葉経済大学短期大学部教授。 2008年3月、定年退職、同大学短期大学部名誉教授。利根川文化研究会評議員。 主な著書に『大正・昭和期の地方政治と社会―千葉県政の展開と社会運動の諸相』『近代房総の社会経済と政治』(以上、彩流社)、『日本の近代化と地域社会―房総の近代』『近世日本の大地主形成研究』(以上、国書刊行会)、『戦争と地方政治―戦中期の千葉県政』『戦後復興と地域社会―千葉県政と社会運動の展開』(以上、アルファベータブックス)

-

神川松子・西川末三と測機舎 日本初の生産協同組合の誕生

¥3,850

1920年にロバート・オーエンらの思想を取り入れた労働者の自主管理生産協同組合「測機舎」を樹立し、ユニークな組合を成功させた松子と末三の経歴から、測機舎の成立に至るまでの歴史。 測機舎創立100周年記念出版!! 平民社と関係し管野スガらと社会主義的な女性運動を担ったことで知られる神川松子と、社会主義の面でも女性の地位向上の面でも、松子を懐深く応援した、林業学者西川末三。台湾での「修行時代」を経験したのち、二人は労働者の生産協同組合「測機舎」を作る。「測機舎」には、社会主義を実世界において具体的に生かそうという、世界でもユニークな試みを見ることができる。 《目次》 はじめに 第一部 測機舎の歴史的意義 神川松子と西川末三の作った労働者生産協同組合―日本の中の世界史としての測機舎― 南塚信吾 一 神川松子と平民社 二 西川末三と台湾 三 翻訳家松子と末三の「転機」 1914―1920年 四 「測機舎」 五 日本における「空想的社会主義」の理解 六 「測機舎村」―日本のニュー・ラナーク おわりに―世界史の凝縮としての測機舎 第二部 神川(西川)松子資料 解題 南塚信吾 一 女性の解放をめざして―平民社時代 1905―1908年 二 「赤旗事件」関係 1908年 三 女性の地位向上をめざして 1914年―1921年 四 ブーニンの翻訳 解題 望月恒子 五 トルストイの翻訳 解題 南平かおり 第三部 測機舎誕生資料 解題 樋口兼次 一 規約関係 二 新聞記事 補遺 「士魂商才」 西川末三 ごあいさつ 西川正幹 おわりに 南塚信吾 《編著者略歴》 南塚 信吾(ミナミヅカ シンゴ) 1942年生まれ。1967年国際学修士(東京大学)。1970年東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。現在一般社団法人やまなみ付属世界史研究所所長、千葉大学・法政大学名誉教授。主な著書に『世界史なんていらない?』(岩波ブックレット 岩波書店)、『「世界史」の世界史』(共編著 ミネルヴァ書房)、『情報がつなぐ世界史』(責任編集 ミネルヴァ書房)、『「連動」する世界史』(岩波書店)、『歴史的に考えるとはどういうことか』(共編著 ミネルヴァ書房)『国際関係史から世界史へ (MINERVA 世界史叢書3)』(責任編集 ミネルヴァ書房) 《編集協力者略歴》 西川 正幹(ニシカワ マサミキ) 1945年生まれ。1968年学習院大学経済学部卒業。1970年日本電子専門学校電子工学科卒業。1970年測機舎(株)入社。1975年測機舎米国代理店リーツカンパニー出向。1984年西川誠幹経営の春日電機(株)入社。1988年専務取締役。1989年代表取締役。

-

小説 アドルフ・ヒトラー Ⅲ 破滅への道

¥1,980

弱いものは亡びるが良い 強いものだけが生き残るのだ 「邪悪な独裁者」といわれた男の生涯を描いた初めての歴史小説! 「人間」ヒトラーの実像とは? ナチスの血の粛清とは⁉ ユダヤ人はなぜ大虐殺されたのか? 世界大戦はなぜ起きたのか? ヒトラーの「愛」と「憎しみ」と「野望」を描く! 小説で読む、世紀の独裁者アドルフ・ヒトラーの生涯。全3巻、ついに完結!! Ⅲ(第三回配本 1933-1945)では、政権についたヒトラーとナチ党が、全権委任法を可決させて議会政治を葬り去って独裁政権を樹立。そしてヒムラーの陰謀による、同志レームと突撃隊の粛清。さらにオーストリアとチェコスロバキアの併合、第二次世界大戦の勃発、独ソ戦の開始。ユダヤ人大虐殺・ホロコースト。連合軍の反撃が始まりドイツ軍は敗退。ついにベルリンに追い込まれたヒトラーは、愛人エヴァ・ブラウンと死の直前に結婚、そして共に自殺に至るまでを描く。 ※第一回配本「Ⅰ―独裁者への道」好評発売中!! 第二回配本「Ⅱ―ヨーロッパの覇者への道』好評発売中!! 《目次》 第11章 陰謀――ヒムラー 第12章 侵略――アンシュルス 第13章 独ソ不可侵条約――スターリン 第14章 戦争の嵐――アインザッツグルッペン 第15章 最終的解決――ホロコースト 最終章 破滅――エヴァ・ブラウン あとがき 参考引用文献・映像一覧 《著者略歴》 濱田 浩一郎(ハマダ コウイチロウ) 1983年生まれ、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。兵庫県立大学内播磨学研究所研究員・姫路日ノ本短期大学講師・姫路獨協大学講師を歴任。大阪観光大学観光学研究所客員研究員。現代社会の諸問題に歴史学を援用し迫り、解決策を提示する新進気鋭の研究者。 著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『あの名将たちの狂気の謎』(中経の文庫)、『日本史に学ぶリストラ回避術』(北辰堂出版)、『日本人のための安全保障入門』(三恵社)、『歴史は人生を教えてくれるー15歳の君へ』(桜の花出版)、『超口語訳 方丈記』(東京書籍のち彩図社文庫)、『日本人はこうして戦争をしてきた』(青林堂)、『超訳 橋下徹の言葉』(日新報道)、『教科書には載っていない 大日本帝国の情報戦』(彩図社)、『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(彩図社)、『靖献遺言』(晋遊舎)、『超訳 言志四録』(すばる舎)、本居宣長『うひ山ぶみ』(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ16、致知出版社)、『超口語訳 徒然草』(新典社新書)、『龍馬を斬った男―今井信郎伝』『龍虎の生贄 驍将・畠山義就』(アルファベータブックス)、共著『兵庫県の不思議事典』(新人物往来社)、『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)、『人物で読む太平洋戦争』『大正クロニクル』(世界文化社)、『図説源平合戦のすべてがわかる本』(洋泉社)、『源平合戦「3D立体」地図』『TPPでどうなる?あなたの生活と仕事』『現代日本を操った黒幕たち』(以上、宝島社)、『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック軍師官兵衛』(NHK出版)ほか多数。監修・時代考証・シナリオ監修協力に『戦国武将のリストラ逆転物語』(エクスナレッジ)、小説『僕とあいつの関ヶ原』『俺とおまえの夏の陣』(以上、東京書籍)、『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』全十五巻(角川書店)。

-

小説 アドルフ・ヒトラー Ⅱ ヨーロッパの覇者への道

¥1,980

鉤十字の旗のもとに集結せよ! 「邪悪な独裁者」といわれた男の生涯を描いた初めての歴史小説! 「人間」ヒトラーの実像とは? 知られざる総統の初恋⁉ ユダヤ人はなぜ大虐殺されたのか? 世界大戦はなぜ起きたのか? ヒトラーの「愛」と「憎しみ」と「野望」を描く! 小説で読む、世紀の独裁者アドルフ・ヒトラーの生涯。全3巻、刊行!! Ⅱ(第二回配本 1923-1933)では、ミュンヘン一揆に失敗。ランツベルク刑務所に収監され、獄中で『我が闘争』の執筆を開始。釈放後のナチス再建と、ナチスのプロパガンダを積極的に担うこととなるゲッベルスとの出会いとその活躍。姪、ゲリへの愛と別れ。選挙におけるナチ党の大躍進。そしてついに首相の座を勝ち取り、ヒトラー内閣成立までを描く。 ※第一回配本「Ⅰ―独裁者への道」好評発売中 第三回配本「Ⅲ―破滅への道』刊行予定!! 《目次》 第7章 我が闘争―ランツベルク 第8章 進撃の総統―ヨーゼフ・ゲッベルス 第9章 愛しき姪―ゲリ・ラウバル 第10章 首相就任―ヒンデンブルク 《著者略歴》 濱田 浩一郎(ハマダ・コウイチロウ) 1983年生まれ、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。兵庫県立大学内播磨学研究所研究員・姫路日ノ本短期大学講師・姫路獨協大学講師を歴任。大阪観光大学観光学研究所客員研究員。現代社会の諸問題に歴史学を援用し迫り、解決策を提示する新進気鋭の研究者。 著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『あの名将たちの狂気の謎』(中経の文庫)、『日本史に学ぶリストラ回避術』(北辰堂出版)、『日本人のための安全保障入門』(三恵社)、『歴史は人生を教えてくれるー15歳の君へ』(桜の花出版)、『超口語訳 方丈記』(東京書籍のち彩図社文庫)、『日本人はこうして戦争をしてきた』(青林堂)、『超訳 橋下徹の言葉』(日新報道)、『教科書には載っていない 大日本帝国の情報戦』(彩図社)、『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(彩図社)、『靖献遺言』(晋遊舎)、『超訳 言志四録』(すばる舎)、本居宣長『うひ山ぶみ』(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ16、致知出版社)、『超口語訳 徒然草』(新典社新書)、『龍馬を斬った男―今井信郎伝』『龍虎の生贄 驍将・畠山義就』(アルファベータブックス)、共著『兵庫県の不思議事典』(新人物往来社)、『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)、『人物で読む太平洋戦争』『大正クロニクル』(世界文化社)、『図説源平合戦のすべてがわかる本』(洋泉社)、『源平合戦「3D立体」地図』『TPPでどうなる?あなたの生活と仕事』『現代日本を操った黒幕たち』(以上、宝島社)、『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック軍師官兵衛』(NHK出版)ほか多数。監修・時代考証・シナリオ監修協力に『戦国武将のリストラ逆転物語』(エクスナレッジ)、小説『僕とあいつの関ヶ原』『俺とおまえの夏の陣』(以上、東京書籍)、『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』全十五巻(角川書店)。

-

小説 アドルフ・ヒトラー Ⅰ 独裁者への道

¥1,980

小説で読む、世紀の独裁者アドルフ・ヒトラーの生涯。全3巻、刊行開始!! 「邪悪な独裁者」といわれた男の生涯を描いた初めての歴史小説! 「人間」ヒトラーの実像とは? 知られざる総統の初恋⁉ ユダヤ人はなぜ大虐殺されたのか? 世界大戦はなぜ起きたのか? ヒトラーの「愛」と「憎しみ」と「野望」を描く! Ⅰ(第一回配本)では、ヒトラーの幼少期から不遇の青年期を経て、ナチ党に入党し、演説で頭角を現して人々の注目を集め、そしてミュンヘン一揆の失敗で自殺を図ろうとするまでを描く。 ※第二回配本「Ⅱ―ヨーロッパの覇者への道」、第三回配本「Ⅲ―破滅への道』続々刊行予定 《目次》 第1章 愛憎――アロイスとクララ 第2章 恋――シュテファニー 第3章 帝都――ウィーン 第4章 鉄十字章――ソンム 第5章 国民社会主義ドイツ労働者党――ナチス 第6章 ミュンヘン一揆――クーデター 《著者略歴》 濱田 浩一郎(ハマダ コウイチロウ) 1983年生まれ、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。兵庫県立大学内播磨学研究所研究員・姫路日ノ本短期大学講師・姫路獨協大学講師を歴任。大阪観光大学観光学研究所客員研究員。現代社会の諸問題に歴史学を援用し迫り、解決策を提示する新進気鋭の研究者。 著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『あの名将たちの狂気の謎』(中経の文庫)、『日本史に学ぶリストラ回避術』(北辰堂出版)、『日本人のための安全保障入門』(三恵社)、『歴史は人生を教えてくれるー15歳の君へ』(桜の花出版)、『超口語訳 方丈記』(東京書籍のち彩図社文庫)、『日本人はこうして戦争をしてきた』(青林堂)、『超訳 橋下徹の言葉』(日新報道)、『教科書には載っていない 大日本帝国の情報戦』(彩図社)、『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(彩図社)、『靖献遺言』(晋遊舎)、『超訳 言志四録』(すばる舎)、本居宣長『うひ山ぶみ』(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ16、致知出版社)、『超口語訳 徒然草』(新典社新書)、『龍馬を斬った男―今井信郎伝』『龍虎の生贄 驍将・畠山義就』(アルファベータブックス)、共著『兵庫県の不思議事典』(新人物往来社)、『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)、『人物で読む太平洋戦争』『大正クロニクル』(世界文化社)、『図説源平合戦のすべてがわかる本』(洋泉社)、『源平合戦「3D立体」地図』『TPPでどうなる?あなたの生活と仕事』『現代日本を操った黒幕たち』(以上、宝島社)、『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック軍師官兵衛』(NHK出版)ほか多数。監修・時代考証・シナリオ監修協力に『戦国武将のリストラ逆転物語』(エクスナレッジ)、小説『僕とあいつの関ヶ原』『俺とおまえの夏の陣』(以上、東京書籍)、『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』全十五巻(角川書店)。

-

昭和軍歌・軍国歌謡の歴史 歌と戦争の記憶

¥5,940

昭和の時代を中心とする近代日本の軍歌と軍国歌謡の歴史を、日清、日露戦争から満洲事変、日中武力紛争、そして大東亜戦争の開始から敗戦まで、戦史とともに考察する!! 軍歌・軍国歌謡の約3000 曲にのぼるディスコグラフィーを付す!! 《目次》 Ⅰ 軍歌から軍国歌謡へ…1 明治国家と軍歌/2 満洲事変と軍歌/3 国内情勢と国際的孤立 Ⅱ 昭和軍国歌謡の時代…1 日中武力紛争の拡大と軍国歌謡/2 新体制運動と軍国歌謡 Ⅲ 歌でつづる大東亜戦争史…1 大東亜戦争の戦端を開く/2 大東亜共栄圏の夢/3 激化する日米の攻防戦/4 決死の戦いと敗北/5 徹底抗戦と敗戦への途 《著者略歴》 菊池 清麿(キクチ キヨマロ) 音楽評論・歴史家。一九六〇年生まれ、明治大学政経学部卒、同大学院修了。日本政治思想史を橋川文三、柳田国男の思想を後藤総一郎に師事する。近代と反近代の諸問題をテーマに藤山一郎、中山晋平、古賀政男、服部良一、古関裕而など近代日本音楽家評伝を中心に著作活動し著書多数。主な著書に、『中山晋平伝』(郷土出版社 2007)、『日本流行歌変遷』(論創社 2008.4)、『永遠の歌姫佐藤千夜子』(東北出版企画 2008)。『私の青空 二村定一』(論創社 2012)、『評伝 古関裕而』(彩流社 2012)、『評伝 服部良一』(彩流社2013)、『天才野球人 田部武雄』(彩流社2013)『評伝 古賀政男』(彩流社2015)、『ツルレコード 昭和流行歌物語』(人間社2015)、『昭和演歌の歴史』(アルファベータブックス)他多数。

-

戦後復興と地域社会 千葉県政と社会運動の展開

¥4,950

終戦直後の食糧危機にはじまり、医療、教育、労働、住宅など、生活の多様な分野で向上が叫ばれ改善された戦後復興期。また米軍基地や公営ギャンブル誘致への反対運動や、工業開発では農業・漁業への被害など様々な問題が生じた。このような中、地域社会は政治に対してどう関わったのか。戦後復興期の千葉県政と社会運動のダイナミックな展開を、資料を元に丹念に辿る。 戦後復興期から70年以上経ち一部の政治家による「戦後の総決算」が主張される今、先人たちが築き上げた歴史を今一度思い起して欲しい。 《目次》 序章 公選知事による戦後復興と地域開発 第1章 官選知事最後の県政と起ち上がる諸階層 民主政治への模索/食糧危機の中で/廃墟から起ち上がる諸階層 第2章 初代公選知事川口県政と社会矛盾 憲法制定と冷戦開始の矛盾の中で/デフレ経済の深まり/ 激化する社会矛盾 第3章 冷戦激化の中の柴田「民主」県政と社会運動の諸相 「民主」県政誕生と「逆コース」の出現/工業化の土台形成/ 農漁業の新動向/社会運動の諸相 第4章 農工両全模索県政と社会運動の高揚 二期目の柴田県政展開/京葉工業地帯の造成のために/ 工業開発の狭間で/社会運動の高揚 第5章 柴田自民党県政と社会運動の広がり 柴田自民党県政の展開/京葉工業化政策の推進とその隘路/ 社会運動の広がり 終章 地域開発に果した柴田県政の役割と社会運動の様相 あとがき/付・県庁首脳部一覧/略年表/索引 《著者略歴》 池田 宏樹(イケダ ヒロキ) 東京都生まれ。千葉大学文理学部卒。千葉県公立高校教員、千葉経済短期大学商経科助教授、千葉経済大学短期大学部教授、定年退職、同大学短期大学部名誉教。利根川文化研究会評議員。 主な著書に『大正・昭和期の地方政治と社会―千葉県政の展開と社会運動の諸相』(彩流社)、『近代房総の社会経済と政治』(彩流社)、『日本の近代化と地域社会―房総の近代―』(国書刊行会)、『近世日本の大地主形成研究』(国書刊行会)、『戦争と地方政治―戦中期の千葉県政』(アルファベータブックス)

-

龍虎の生贄 驍将・畠山義就

¥1,760

「応仁の乱」勃発の原因となった武将・畠山義就。その戦に明け暮れた怒涛の生涯を描く稀有な歴史小説! 畠山義就を中心に描くことで見えてくる「応仁の乱」とは? 畠山家の壮絶な家督争いは、ついに応仁の乱を引き起こす!畠山義就は、何を想いどのように戦ったのか? 稀代の名将の知られざる激動の生涯を描いた初の歴史小説! 小説で読む「応仁の乱」!! ~~畠山義就(はたけやま・よしひろ)~~ 1437-1491 室町時代の武将。畠山持国の子で、持国の養子になった叔父の畠山持富の次男の政長と家督を争い、畠山家は両派に分裂。時の将軍、足利義政の仲裁で一時和睦するも、その後対立し、山名持豊とくみ、政長とくんだ細川勝元と戦い、応仁の乱の発端となる。 《目次》 第一章 動乱の兆し 第二章 御家騒動 第三章 二人の次郎 第四章 龍虎激突 第五章 天下大乱 最終章 戦の果てに 《著者略歴》 濱田 浩一郎(ハマダ・コウイチロウ) 1983年生まれ、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。兵庫県立大学内播磨学研究所研究員・姫路日ノ本短期大学講師・姫路獨協大学講師を歴任。大阪観光大学観光学研究所客員研究員。現代社会の諸問題に歴史学を援用し迫り、解決策を提示する新進気鋭の研究者。 著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『あの名将たちの狂気の謎』(中経の文庫)、『日本史に学ぶリストラ回避術』(北辰堂出版)、『日本人のための安全保障入門』(三恵社)、『歴史は人生を教えてくれるー15歳の君へ』(桜の花出版)、『超口語訳 方丈記』(東京書籍のち彩図社文庫)、『日本人はこうして戦争をしてきた』(青林堂)、『超訳 橋下徹の言葉』(日新報道)、『教科書には載っていない 大日本帝国の情報戦』(彩図社)、『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(彩図社)、『靖献遺言』(晋遊舎)、『超訳 言志四録』(すばる舎)、本居宣長『うひ山ぶみ』(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ16、致知出版社)、『超口語訳 徒然草』(新典社新書)、『龍馬を斬った男―今井信郎伝』(アルファベータブックス)、共著『兵庫県の不思議事典』(新人物往来社)、『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)、『人物で読む太平洋戦争』『大正クロニクル』(世界文化社)、『図説源平合戦のすべてがわかる本』(洋泉社)、『源平合戦「3D立体」地図』『TPPでどうなる?あなたの生活と仕事』『現代日本を操った黒幕たち』(以上、宝島社)、『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック軍師官兵衛』(NHK出版)ほか多数。監修・時代考証・シナリオ監修協力に『戦国武将のリストラ逆転物語』(エクスナレッジ)、小説『僕とあいつの関ヶ原』『俺とおまえの夏の陣』(以上、東京書籍)、『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』全十五巻(角川書店)。

-

沈黙する教室 1956年東ドイツー自由のために国境を越えた高校生たちの真実の物語

¥2,750

映画『僕たちは希望という名の列車に乗った』原作! 2019年5月全国ロードショー! 監督:ラース・クラウメ(『アイヒマンを追え! ナチスがもっとも畏れた男』) 5/17(金)全国ロードショー!! 配給:アルバトロス・フィルム/クロックワークス 公式サイト:http://bokutachi-kibou-movie.com/ 東西冷戦下の東ドイツのある高校の一クラス全員が反革命分子と見なされ退学処分に! 行き場も、将来の進学も、未来をも見失った若者たちは、自由の国、西ドイツを目指して国境を越える……。 映画化されたノンフィクション作品の翻訳!! 1956年秋、東ドイツの小さな町シュトルコーの高校でその“事件”は起こった。「西側のラジオがハンガリー動乱の犠牲者にむけた黙祷を呼びかけてるぞ!」級友の言葉に応えたクラスの全員が授業中に5 分間の沈黙を敢行。ソ連支配下の社会主義国家・東ドイツにおいて、それは“国家への叛逆”と見なされる行為だった。彼らの連帯はのちに学校と両親を巻き込み、次の“叛逆行為”を引き起こす! 本書では、映画では描かれなかった、彼らの亡命後の西ドイツでの出来事から、40年後の同窓会での再会までが書かれています! 《著者・翻訳者略歴》 ディートリッヒ・ガルスカ(Dietrich Garstka) 1939年生まれ。ケルン、ボーフムでドイツ文学、社会学、地理学を学ぶ。ギムナジウム教師を経て、後はエッセンの市民学校で文化と芸術分野の講師をしていた。2018年2月28日に本書を原作とした映画『僕たちは希望という名の列車に乗った(Das chweigende Klassenzimmer)』のワールド・プレミアがベルリン映画祭で行われたが、その2ヶ月後の4月18日に病没。 大川珠季(オオカワ・タマキ) 1986年生まれ。日本大学芸術学研究科舞台芸術専攻博士前期課程修了。修士論文「一人称告白体小説の上演テキスト化~太宰治『駈込み訴へ』の解体と再構築~」(湯川制賞)。上演された翻訳戯曲に「母語- マメローシュン-」(マリアンナ・ザルツマン作)、「群盗」(フリードリッヒ・フォン・シラー作,Amazon Kindle)などがある。

-

龍馬を斬った男 今井信郎伝

¥1,980

暗殺者のレッテルを覆す、その知られざる生き様!! 気鋭の歴史学者が描く、初のノンフィクションノベル!! 幕末の英雄・坂本龍馬を斬った男、今井信郎。見廻組に属して龍馬を斬ったことのみが注目されてきたが、この男の本領は、龍馬暗殺以後にあった。鳥羽伏見から五稜郭までの激烈な戊辰戦争を戦い抜き、維新後は、西郷隆盛に加勢し西南戦争に従軍しようとした。牧之原開墾にも従事、ついには初倉村(現・静岡県島田市)の村長にまでなり、後半生を地域振興に捧げる。官軍史観では見えてこない敗れし男の美学と生き様を描ききる! 明治維新150 年記念出版!! 《目次》 第一章 戦人 第二章 龍馬 第三章 死闘 第四章 余震 第五章 戊辰 第六章 意地 第七章 供述 最終章 転生 《著者略歴》 濱田 浩一郎(ハマダ コウイチロウ) 1983年生まれ、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。兵庫県立大学内播磨学研究所研究員・姫路日ノ本短期大学講師・姫路獨協大学講師を歴任。大阪観光大学観光学研究所客員研究員。現代社会の諸問題に歴史学を援用し迫り、解決策を提示する新進気鋭の研究者。 著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『あの名将たちの狂気の謎』(中経の文庫)、『日本史に学ぶリストラ回避術』(北辰堂出版)、『日本人のための安全保障入門』(三恵社)、『歴史は人生を教えてくれるー15歳の君へ』(桜の花出版)、『超口語訳 方丈記』(東京書籍のち彩図社文庫)、『日本人はこうして戦争をしてきた』(青林堂)、『超訳 橋下徹の言葉』(日新報道)、『教科書には載っていない 大日本帝国の情報戦』(彩図社)、『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(彩図社)、『靖献遺言』(晋遊舎)、『超訳 言志四録』(すばる舎)、本居宣長『うひ山ぶみ』(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ16、致知出版社)、『超口語訳 徒然草』(新典社新書)、共著『兵庫県の不思議事典』(新人物往来社)、『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)、『人物で読む太平洋戦争』『大正クロニクル』(世界文化社)、『図説源平合戦のすべてがわかる本』(洋泉社)、『源平合戦「3D立体」地図』『TPPでどうなる?あなたの生活と仕事』『現代日本を操った黒幕たち』(以上、宝島社)、『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック軍師官兵衛』(NHK出版)ほか多数。監修・時代考証・シナリオ監修協力に『戦国武将のリストラ逆転物語』(エクスナレッジ)、小説『僕とあいつの関ヶ原』『俺とおまえの夏の陣』(以上、東京書籍)、『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』全十五巻(角川書店)。

-

反戦歌 戦争に立ち向かった歌たち

¥2,200

人間の命と尊厳を護りぬくために、すべてを破壊する戦争に歌でノーを!! 国境と時代を越えて、脈々と歌い継がれてきた世界の反戦歌。その知られざる歴史とエピソードを綴る!! それぞれの歌のお勧めYouTube映像+CDのご案内も掲載!! スペイン内戦、第一次、第二次世界大戦、原爆、沖縄戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東戦争、イラン・イラク戦争……世界中で繰り広げられた戦争の影で、苦しんだ人々を癒し、勇気づけた歌たちの歴史と逸話。 ♪本書に登場する反戦歌 ●ルノー王の哀歌(フランス) ●ああ カルメーラ!(スペイン) ●もずが枯木で(日本) ●ジョニー、あなただとわからなかった(あのジョニーはもういない)(イギリス)=悲惨な戦争(アメリカ) ●クラオンヌの歌(フランス) ●シレンシオ(アルゼンチン) ●艦砲ぬ喰ぇー残さー(日本) ●さとうきび畑(日本) ●一本の鉛筆(日本) ●ヒロシマの鳥の声(ルーマニア+ アルゼンチン) ●死んだ女の子(トルコ+ アメリカ) ●兵隊が戦争に行くとき(フランス) ●脱走兵(フランス+ アメリカ) ●自殺は苦痛を消してくれる(もしもあの世に行けたなら)(アメリカ) ●戦争の親玉(アメリカ) ●坊や大きくならないで( ベトナム) ●腰まで泥まみれ(アメリカ) ●平和に生きる権利(チリ) ●グッドナイト・サイゴン~英雄達の鎮魂歌(アメリカ) ●兵士のミロンガ(アルゼンチン) ●私の息子がほしいなら(アルゼンチン) ●想像してみて(イラン) ●平和の歌(イスラエル+ ブラジル) 《著者略歴》 竹村 淳(タケムラ ジュン) 音楽ジャーナリスト。1981年~2005年にかけてNHK-FMでラテンアメリカとカリブ音楽のDJを務める。85年に株式会社テイクオフ(Takemura Officeの略)を設立。キューバのレコード公団EGREM の音源を積極的にCD化。また数枚のアルバムを現地で録音してキューバ音楽の魅力の紹介に尽力。2017年10月に他界したペルーの至宝ギタリスト、ラウル・ガルシア・サラテ氏の初来日コンサートを2000年に各地で開催するなど、ラテン音楽の紹介に努めてきた。その傍らNHK文化センターさいたまアリーナ教室や立教大学ラテンアメリカ研究所の講師を務める。2009年3月からラテン音楽パラダイス塾を主宰し、現在は東京目黒のラテン文化サロンCafé y Libros(コーヒーと本、という意)にて8月を除き毎月1回「ラテン音楽パラダイス塾」を開講中。著書に『ラテン音楽パラダイス』(NHK出版→講談社+アルファ文庫)、『ラテン音楽名曲名演ベスト111』(講談社→アルテスパブリッシング)、『国境を越えて愛されたうた』(彩流社) など。

-

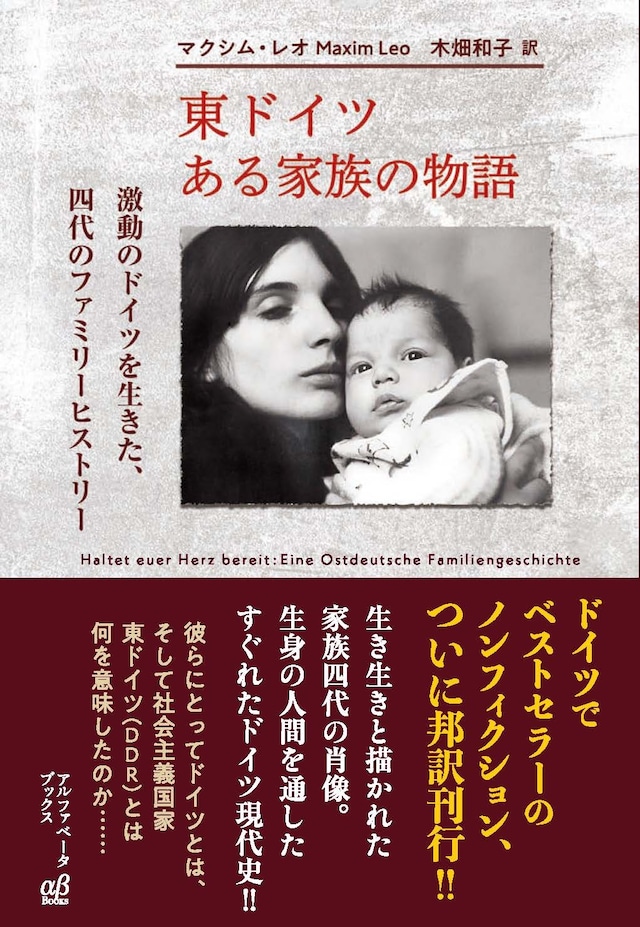

済州島 海女(チャムス)の民族誌 「海畑」という生活世界

¥2,750

済州島出身の著者が、自ら海女(チャムス)になり、海女漁(ムルジル)を習い、参与観察することによって記録した海女たちの生きかたと、その文化・習俗に迫った労作!! 泉靖一著『済州島』の世界と現在とをつなぐ研究成果となる一冊。日本と韓国の間では海女文化交流が長年続いており、日本の読者もその関心が高い。 2016年、「済州(チェジュ)の海女文化」はユネスコ人類無形文化遺産に登録。 《目次》 第1章 研究の目的と方法…研究の目的/研究の背景と方法 第2章 済州チャムスの歴史と社会的コンテキスト…食糧獲得から賦役労働まで/現金所得と抵抗/沿岸漁業制度の定着/市場と道具の変化/チャムス人口の減少/チャムスの呼称 第3章 村の社会的背景…村の風景/村の歴史/生業/社会組織/村の神々と儀礼 第4章 沿海集落の共同漁撈…素潜り漁/海洋資源の社会的特性/海藻の共同採取/海洋資源の保護と占有 第5章 チャムスグッの儀礼…儀礼の社会文化的な地形/海洋農耕の儀礼/伝統の政治/古い権利 第6章 海岸の開発と日常との社会関係…抵抗と葛藤の社会的ドラマ/重層的な社会関係/互恵的な交換と分配 第7章 むすび…資源の権利と共生関係/持続的な生活方式の戦略 《著者・翻訳者・監修者略歴》 アン・ミジョン 1969年済州生まれ。漢陽大学文化人類学科博士課程修了。2008年に国立民族学博物館外来研究員、現在、韓国海洋大学国際海洋問題研究所HK(人文韓国)助教授。東アジアの「海洋文化と移住者」(在日、釜山の華僑、サハリン永住帰国者など)に関するいくつかの論文を発表しており、2012年の日韓漁業文化を比較した論文(「海洋の危険談話やライフスタイルの権利」済州島研究Vol.36、2011)で済州学会から学術論文賞受賞。 キム・スンイム 1970年済州生まれ。済州大学通翻訳大学院修士課程修了。同大学政治外交学科博士課程修了。現在、済州大学通翻訳センター特別研究員。韓国語への翻訳で『戦争と平和』(猪口邦子)、『鳥羽・志摩の海女』(海の博物館)、『済州の物語』などがある。 小島 孝夫(こじま たかお) 1955年、埼玉県生まれ。筑波大学大学院環境科学研究科修了。成城大学文芸学部教授。論文「島渡りする海女」、旅の文化研究所編『旅の民俗シリーズ1 生きる』(現代書館、2017年)、編著『平成の大合併と地域社会のくらし―関係性の民俗学』(明石書店、2015年)、『クジラと日本人の物語―沿岸小型捕鯨再考』(東京書店、2009年)、共著『日本の民俗1 海と里』(吉川弘文館、2008年)などがある。

-

フリッツ・バウアー アイヒマンを追いつめた検事長

¥2,750

ナチスの戦争犯罪の追及に生涯を捧げ、ホロコーストの主要組織者、アドルフ・アイヒマンをフランクフルトから追跡し、裁判に引きずり出した検事長、フリッツ・バウアーの評伝!! 1963 年、フランクフルトで大規模な裁判が開始された。戦後もドイツに巣食うナチ残党などからの強い妨害に抗しながら、この裁判を前進させた1人の男がいる。ヘッセン州検事長フリッツ・バウアーである。彼はナチ犯罪の解明のために闘った。この時代に、かくも激しく敵視され、排除された法律家は他にはいない……。 【関連映画DVD発売情報】 フリッツ・バウアーの孤高の闘いを描いた映画 ドイツ映画賞最多6 部門受賞作!! 『アイヒマンを追え! ナチスがもっとも畏れた男』 http://eichmann-vs-bauer.com/ DVD Now on sale!! 販売:アルバトロス株式会社 http://www.albatros-film.com/ 監督:ラース・クラウメ 発売:ニューセレクト / クロックワークス © 2015 zero one film / TERZ Film 【日本語版への序文】 日本語版への序文 フリッツ・バウアー―それは誰か? 二〇〇〇年代の初頭、私がハンブルクの大学に入学したとき、この名前を初めて目にした。私は、刑法の講義を担当する講師にたずねた。しかし、彼はこのフリッツ・バウアーという人物のことを知らないと答えた。意外であった。というより、残念であった。 一九六〇年代、フリッツ・バウアーほど評価の定まらなかった法律家、挑発的な法律家はいなかった。そのため、当時のドイツでこれほど広く名前が知られた法律家もいなかったであろう。彼は、多くの人々によって挑発ともとられた歴史に残る裁判によって国を揺り動かした。しかし、このようなフリッツ・バウアーは、その後数年も経たないうちに完全に忘れ去られた。それはどのようにしてか? ドイツ人は、彼らの多くがナチのイデオロギー下において実行した恐ろしい犯罪を戦後になって忘れることを望んだ。フリッツ・バウアーは、一九五〇年と六〇年代、それを語るよう強く求め、それを議論すべきテーマとして取り上げた。戦後の社会において、激しい討論を巻き起こした。それまで語られなかったこと―フリッツ・バウアーは、それらを全て白日の下にさらした。そのため、彼は多くの敵を作った。 フリッツ・バウアーが一九六八年に突然この世を去ったとき、ドイツ司法と社会の保守層にいる多くの人々は、安堵にも似た感情を覚えたのかもしれない。そうでなくても、彼らはバウアーの仕事を彼が行ってきたのと同じ意味において継続するつもりはなかった。フリッツ・バウアーのことを記憶に刻もうと心を動かされた人は、ほんのわずかしかいなかったのである。 少なくとも、フリッツ・バウアーが死去した直後、ドイツでは、人権のために尽力したことに対する賞賛は、フリッツ・バウアーには与えられなかった。しかも、ドイツの国民の大多数は、そのことを気にも掛けなかった。その後大学の研究所にフリッツ・バウアーの名前が付けられたのは、一九九五年になってからである。しかし、どれだけの人がその意味を理解しただろうか? この国のために非常に重要な貢献をしたフリッツ・バウアーのことが、なぜ教育機関においてさえ長いあいだ語られなかったのか? なぜ彼の名誉にちなんだ通りや広場ができなかったのか? フリッツ・バウアーとはどのような人物であるのかということを、なぜ若者は学んでこなかったのか? 二〇〇〇年代の初頭、フリッツ・バウアーとは誰なのかということを、ドイツの大学の刑法担当講師が一度も口にしなかったのはなぜなのか?―私は、この疑問を解き明かす答を持ち合わせていないし、その謎は明らかにされていない。それが本書を書かせた動機であった。 本書がドイツで出版された後、二〇一三年にある出来事が起こった。本書が非常に肯定的に受け容れられたのである。大手の新聞で書評が掲載された。数人の映画監督を、フリッツ・バウアーを主人公にしてスクリーンに登場させようという気持ちにさせた。『沈黙の迷宮』では、俳優のゲアト・フォスがバウアーを演じ﹆賞を受賞した。『国家と対決するフリッツ・バウアー』では、名優ブルクハルト・クラウスナーがバウアーを演じ、その映画は数多くの賞を受賞し、ドイツの国民に訴えかけた。さらに『検事長の記録』では、大物俳優のウーリッヒ・ネーテンがフリッツ・バウアーの役を演じた―バウアーを最もうまく演技できるのは誰か―ドイツの各世代の実力派の俳優が競い合ったかのようであった。 二〇一四年、私は、ドイツの最高レベルの裁判官、検察官、司法省幹部を前にして、フリッツ・バウアーについて講演するよう連邦司法省に招かれた。それは、新しく就任した司法大臣の法曹に向けたこのようなメッセージであった―フリッツ・バウアーを模範にせよ。連邦憲法裁判所長官のアンドレアス・フォスクーレン(教授)は、本書のために序文を寄せてくれた。それもまたメッセージであった―ドイツ法曹の職能団体は﹆フリッツ・バウアーを記憶することを嘲笑ってきたが、これによって自らの胸の内に象徴的にフリッツ・バウアーを迎え入れることになった。 間もなくして、ドイツではフリッツ・バウアーの名を冠した最初の学校ができた。さらに、その名を冠した通り、広場、法廷もできた。この国は、厄介者扱いされていた男の記憶を再び甦らせた。時代は、それを求めた。若者は、戦後のドイツを揺り動かしたフリッツ・バウアーに注目し始めた。彼は勇気を示した。残念ながら多くの法律家にはなかった勇気を、自己の良心に従う勇気を示した。彼が模範たりうる理由は、ただそれだけである。 フリッツ・バウアーからのメッセージ―従順でいられる権利など誰にもない。法律や軍の命令が犯罪的な内容である場合、それに背くことが個々人の義務である。簡潔に言えば、フリッツ・バウアーがナチ犯罪の解明のために起こした裁判は、我々の責務を本質的に問いただしたのである。さらにこのメッセージは、ドイツにだけ当てはまるものではない。それは普遍的な問いかけである。 私は、二〇〇五年、法学部生として素晴らしい一学期を日本で過ごした。本書が日本においても読まれることを願ってやまない。 二〇一七年五月 ミュンヘン ローネン・シュタインケ 《目次》 日本語版への序文 序文 第一章 アイヒマンを裁判にかけたドイツ人―フリッツ・バウアーの秘密 第二章 ユダヤ教徒としての生活―戦後の評価が定まらない法律家が語らないこと 無口な熱血漢―バウアー博士の沈黙 それへの帰属を望む一つの家族―帝政時代の幼少期 チャヌッカとバール・ミッツヴァ―自意識を育むための教育 第三章 一九二一年から二五年までの人格形成期―才能の開花 二三人の友人 ユダヤ学生連合 「ドイツ的なものに対する信仰告白」―シオニストとの軋轢 チュービンゲン―虎の穴 産業界の第一人者が喜ぶ博士論文 第四章 ワイマール共和国の裁判官―浮上する災いとの闘いのなかで 執務室のドアをノックする音 ドイツ国旗党の旗の下に結集した赤色活動家―平行線をたどる司法という世界 ユダヤ人バウアーの態度を隠蔽する司法省? クルト・シューマッハーとの二人三脚―突撃隊との街頭闘争 第五章 強制収容所と一九四九年までの亡命 強制収容所のなかで 一九三六年 デンマーク―保護観察付きの犯罪者のように 隔絶状態の試練 背後から迫るドイツ人 一九四三年 スウェーデン―ヴィリー・ブラントと肩をならべて フリッツ・バウアーはいかにして博士論文を反故にしたか 「時期尚早である」―一九四五年以降の政治と歓迎されざるユダヤ人 第六章 七月二〇日の人々の名誉回復―フリッツ・バウアーの功績 亡命者とナチの亡霊の対決―一九五二年のレーマー裁判 一九五〇年 ブラウンシュヴァイクの検事長 「人々をすぐさま驚かせた質問」―レジスタンスを議論する国 「級友のシュタウフェンベルク」―歴史を記述した最終弁論 第七章 「謀殺者は我々のそばにいる」―検察官の心模様 何のために処罰するのか? 「私は、自分がどこに向かおうとしているのかを自覚していました」 ―人道的な刑法を夢見て 前進の最先端―一九二八年の若き裁判官 一九四五年のニュルンベルク裁判―光り輝く模範であり、威嚇の実例でもある裁判 「君たちは、否と言うべきであったのだ」―法律違反を求めた検察官 第八章 偉大なるアウシュヴィッツ裁判 一九六三~一九六五年―その主要な成果 休廷中のコカ・コーラ 世界が未経験な出来事を演ずる舞台―バウアーの業績 無神論者がイエス・キリストと議論する(が、モーセとは決して議論しない)理由 強制収容所の一断面―バウアーの戦略 客観的に被害者ではない「被害者」としての対峙 舞台装置の背後に身を隠した舞台監督―バウアーの個人的役割 第九章 私生活の防衛―フリッツ・バウアーの葛藤 自由に生きる人―バウアーのプライベート 刑法典に残留している反動的なカビと検事長の義務 同性愛の友人―一七五条をめぐって論争するバウアー 第十章 孤独への道―フリッツ・バウアーの悲劇的な運命 同胞に対する恐怖―法律家とユダヤ人 「彼と話ができる人などいませんよ」―フリッツ・バウアー率いる若き検察チーム 「左翼はいつも理想社会の話をする」―人生最後の失望 第十一章 一九六八年の浴槽での死 謝辞 解説 戦闘的法律家フリッツ・バウアー―その法的実践の現代的意義 出典・参考文献 原注 人名索引 《著者・翻訳者略歴》 ローネン・シュタインケ(Ronen Steinke) 法学博士。1983年、エアランゲン生まれ。南ドイツ新聞編集部に勤務。 法学と犯罪学を学び、法律事務所、少年刑務所で法実務に従事し、近年では国連ユーゴスラヴィア法廷に関わる。 ニュルンベルクからハーグへと至る戦犯法廷の発展に関する博士論文は、「フランクフルター・アルゲマイネ」から「傑作」と称賛された。現在、ミュンヘンに在住。 本田 稔(ほんだ みのる) 1962年大阪府に生まれる。1993年立命館大学大学院法学研究科博士後期課程修了、博士(法学・立命館大学)。現在、立命館大学法学部教授。 主な著書に『刑法における歴史認識と過去清算』(文理閣、2014年、共著)、『普通のドイツ人とホロコースト』(ダニエル・J・ゴールドハーゲン 著、ミネルヴァ書房、2007年、共訳)などがある。

-

信長は西へ行く

¥1,980

「天下布武」への野望……信長の夢は世界を駆け巡り、際限なく拡がって行く。西洋と信長という新たな視点で描く歴史物語。 西に向かって歩いていた信長の道は、本能寺の変で二つとも閉ざされた。一つは京への道。もう一つはローマやポルトガルへかけての道。そこでローマの皇帝シーザー、暴君ネロの声を聴く。さらにキリストの磔刑像も。信長は彼らを「南蛮人」と揶揄するのではなく、日本の仏教徒の堕落した姿と比較にならない宣教師たちの高い志を見ていた…。 岐阜築城450 年記念出版!! 《目次》 第一章 信長元服す 第二章 信秀、美濃との戦い 第三章 一族の相剋と桶狭間合戦 第四章 天下布武への野望 第五章 ルイス・フロイスとの邂逅 第六章 殉教か一揆か 第七章 形勢はめまぐるしく 第八章 安土城築城の夢 第九章 風雲急を告げる 《著者略歴》 永峯 清成(ナガミネ キヨナリ) 名古屋市在住、歴史作家。 主な著書に『上杉謙信』(PHP研究所)、『楠木一族』『北畠親房』『新田義貞』『ヒットラー我が生涯』『ヒットラーの通った道』(以上、新人物往来社)、『スペイン奥の細道紀行』『カルメン紀行』『スペイン ホセ・マリア伝説』『「講談社の絵本」の時代』(以上、彩流社)、『ハポンさんになった侍』(栄光出版社)などがある。

-

戦争と地方政治 戦中期の千葉県政

¥4,400

日中戦争から太平洋戦争期に、国家と地方政治はどのような関係にあり、地域の人々は戦争にどのように組み込まれていったのか…! 千葉県の1937 年から1945 年までの5人の県知事の政治手法を資料に基づき検証し、庶民の「身近な歴史」を堀り起こす。 《目次》 序 章 戦中期地方政治追究の意義 第一章 日中戦争期の多久県政 日中全面戦争の開始 第二章 日中戦争期の立田県政 日中戦争対峙期の影響 第三章 太平洋戦争期の藤原県政 統制経済の全面的展開 第四章 太平洋戦争期の川村県政 日本の防戦期と川村県政 第五章 戦争末期の斉藤県政 決戦即応の機構改革と国民義勇隊 県政関連年表ほか 《著者略歴》 池田 宏樹(イケダ ヒロキ) 東京都生まれ。千葉大学文理学部卒。千葉県公立高校教員、千葉経済短期大学商経科助教授、千葉経済大学短期大学部教授、定年退職、同大学短期大学部名誉教。利根川文化研究会評議員。 主な著書に『大正・昭和期の地方政治と社会―千葉県政の展開と社会運動の諸相』(彩流社)、『近代房総の社会経済と政治』(彩流社)、『日本の近代化と地域社会―房総の近代―』(国書刊行会)、『近世日本の大地主形成研究』(国書刊行会)

-

石が語る西海の歴史 倭寇とキリシタン世界を読み直す

¥3,080

中世の西海地域(長崎市の近郊にある西にしその彼杵ぎ 半島とその周辺)は、 ブランド品の石鍋を中心に活気溢れる最先端の地であった…!? キリシタン・南蛮貿易など歴史的な話題に満ちた魅力的な地域の過去を掘り起こし、 学問の大切さと、地域社会の活性化の道を探る。──多数の写真(カラー付)と図版で編む! 《目次》 Ⅰ モノから見た中近世の西海地域 中世石造物から見た西肥前──西海地域の歴史像 大石 一久 滑石製石鍋の生産・流通──中世西海地域の特産品 松尾 秀昭 針尾城跡の遺構と遺物──海の領主の本拠 川内野 篤 徳島の結晶片岩製板碑について──西海地域石造物との比較 西本 沙織 絵図から見た西海地域──内海と外海の航路比較 原口 聡 地域構造から見た中近世移行期の西海地域──目良 裕昭 Ⅱ 西海地域の諸相 中世東アジアの中の西海地域──倭寇的世界とキリシタン・南蛮貿易 市村高男 大村氏と西海地域 ──久田松 和則 大村藩主の外海巡視──江越 弘人 面高港懐古──太田 隆 《編者略歴》 市村 高男 (大阪産業大学特任教授) 大石 一久 編 (元長崎歴史文化博物館研究グループリーダー) 原口 聡 (西海市役所)